院長論文一覧

上咽頭擦過療法(Epipharyngeal Abrasive Therapy, EAT)は、上咽頭の慢性炎症に対して塩化亜鉛による化学的刺激と物理的擦過刺激を加える処置であり、耳鼻咽喉科領域のみならず、自律神経機能異常、慢性疲労、感染後後遺症(Long COVIDなど)など、多様な病態への効果が報告されている。

2022年から2025年にかけて発表された9本の臨床研究論文および総説論文は、EATの全身的作用メカニズムの解明を目的として、自律神経刺激作用に焦点を当てて執筆されたものである。これらの研究結果から、刺激方法や刺激部位、刺激タイミングなどの違いから、EATの自律神経反応 (Autonomic Reflexes)は異なることが示された。またEATによる即時的効果と経時的効果には違いがあることが明らかとなった。

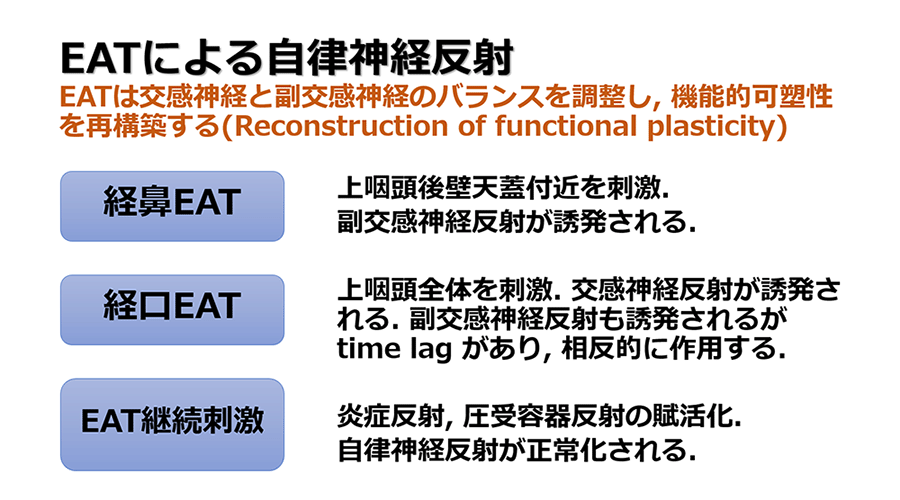

EATによる自律神経反射(Autonomic Reflexes)には3つの特徴がある。

経鼻的EATによって上咽頭後壁天蓋付近が刺激されると副交感神経系活動が賦活化される。心拍数低下、血圧低下などの迷走神経反射(副交感神経反射)が誘発される。

経口的EATによって誘発される咽頭反射に伴い、交感神経系活動が賦活されて唾液アミラーゼ(SAA)上昇(性差あり)、心拍数上昇、覚醒レベルの上昇などの交感神経反射が認められる。副交感神経系活動も同時に賦活化されるが、time lagを認める。

EAT継続施術により血圧変動幅が縮小し、圧受容器反射(Baroreflex, BR)機能が賦活化される。起立性調節障害やPOTSの改善と関連している可能性が考えられる。

内分泌系、免疫系に対しては、HPA軸(視床下部-下垂体-副腎系)に影響を及ぼして、コルチゾール日内変動の正常化を示す。SAM系(交感-副腎髄質系)に対してはSAA反応性を促通することから、ストレス応答性を高める可能性が示された。NO系、ILC系にも影響を及ぼして炎症反射(Inflammatory Reflex)や血流調整機構へ関与する可能性も報告されている。

EATの継続刺激により炎症が抑制され、自律神経系の過剰反応が是正されて自律神経反射の正常化が起こり、経時的に機能的可塑性が再構築されるのではないかと考えられる (Neuro-Immuno Remodeling)。上咽頭は自律神経系、内分泌系、免疫系のHubとして機能しており、EATは迷走神経反射、交感神経反射、BRを通じて自律神経系の即時的調整と長期的再構築を促す。EATは神経系、免疫系、内分泌系の多階層的モジュレーターであると考えられる。

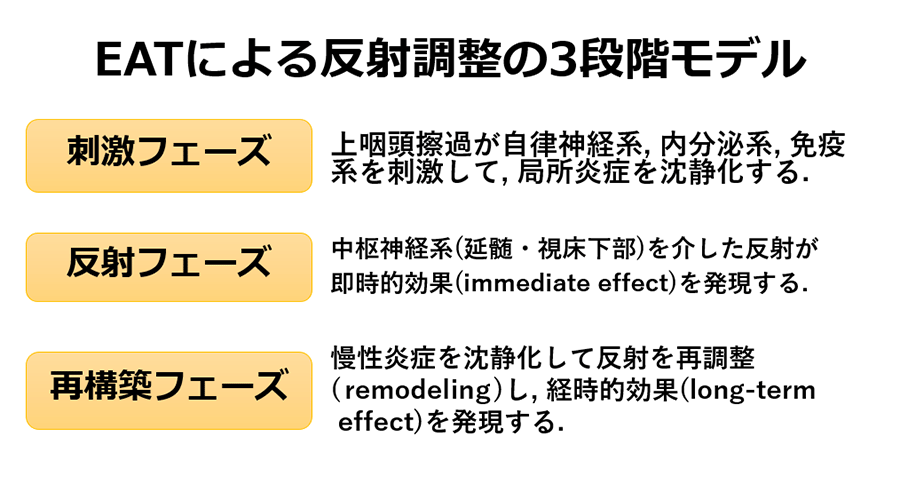

EATによる反射調整の三段階モデルとして、

- 刺激フェーズ:局所の機械刺激が末梢受容器を刺激

- 反射フェーズ:中枢神経系(延髄・視床下部)を介して即時的応答

- 再構築フェーズ:慢性炎症の沈静化と反射の再調整(remodeling)

が考えられる。EATは、自律神経反射(迷走神経反射・交感神経反射・BR・内分泌系反射 etc.)を即時に惹起する治療法であるが、これらの反応を通じて神経調整的な治療効果を発揮していると考えられる。今後、即時的反射反応は治療適応や個別評価指標として、経時的反応変化は病態改善の客観的指標として活用される可能性が考えられる。

EATは反応パターンが多様であり、個体差が大きい。評価を主観的スコアに依存せず、客観的バイオマーカーによる評価の導入が望ましい。しかし、心拍変動解析(HRV)単独での評価には限界があり、他のバイオマーカー(NO、炎症サイトカイン等)との併用が必要と考えられる。また本臨床研究論文はサンプルサイズが小規模である。今後は症例数を蓄積し、無作為化比較試験(RCT)を実施し、EATの標準的評価法と標準的治療指針を確立することが必要と考えられる。

EATの臨床的枠組みとその心理神経内分泌免疫ダイナミクスへの影響について

EATの理論と背景

EATは慢性鼻咽頭炎の治療法であり、神経、免疫、内分泌系における多様な症状を改善する可能性がある。EATは、1%の塩化亜鉛溶液を浸した綿棒を用いて、鼻咽頭の粘膜に化学的および物理的刺激を与える治療法である。慢性鼻咽頭炎は、局所的な炎症疾患と考えられているが、全身的な症状を伴うことが多い。EATは、慢性炎症を制御し、神経、免疫、内分泌系のバランスを再構築する可能性がある。

EATの神経系への影響

EATは、鼻咽頭の粘膜を刺激することで自律神経系を調整し、神経調節作用を促進する。鼻咽頭の粘膜は、三叉神経、迷走神経、舌咽神経によって支配されている。EATは、交感神経と副交感神経の両方を活性化し、自律神経のバランスを再構築する。EATによる刺激は、心拍数や血圧の変化として臨床的に観察される。

EATの免疫系への影響

EATは、鼻咽頭関連リンパ組織(NALT)を介して免疫応答を調整し、慢性炎症を軽減する。EAT治療により、IL-6 mRNAが有意に減少し、TNF-αも抑制される。自己免疫疾患においても、EATは尿中のタンパク質を減少させる効果がある。EATは局所的な炎症細胞のリモデリングを促進し、免疫細胞の過剰な炎症性サイトカインの発現を抑制する。

EATの内分泌系への影響

EATは、内分泌系に影響を与え、ストレス関連の症状を軽減する。EATは、HPA軸を介してコルチゾールの分泌を促進し、日内変動を正常化する。ストレス応答を正常化し、エネルギーの恒常性を維持する役割を果たす。EATは、唾液アミラーゼ活性を増加させ、ストレス応答を高める。

EAT反射調整の三段階モデル

EATの自律神経刺激効果は、刺激段階、反射段階、リモデリング段階の三つの段階で現れる。刺激段階では、局所的な炎症が鎮静化され、刺激情報が脳幹に送られる。反射段階では、自律神経反射が誘発され、即時的な効果が現れる。リモデリング段階では、慢性炎症が抑制され、自律神経回路が再調整される。

EATフィールド理論の提示

EATフィールド理論は、慢性鼻咽頭炎の症状を全体的な視点から再定義し、複数の生理系の関係の乱れを修復する治療法として位置づける。EATは、局所的な炎症を軽減するだけでなく、神経、免疫、内分泌系の関係を再統合する刺激として機能する。慢性鼻咽頭炎は、局所的な病気ではなく、全身のネットワークの乱れの出発点と考えられる。EATは、関係のフィールドを修復する治療法として、新たな枠組みを提供する。

ポリヴェイガル理論とEATの関係

ポリヴェイガル理論は、自律神経系の進化的な階層構造を示し、EATが社会的関与を促進する可能性を示唆している。ポリヴェイガル理論は、社会的関与と安全感の神経受容を調整する。社会関係の破壊は神経系に悪影響を及ぼす。EATは迷走神経反射を通じて、腹側迷走神経系を活性化する可能性がある。EATは自律神経系のバランスを再構築する手段として機能する。

PNEI理論とEATのフィールド理論の関係

PNEI理論は、心理的、神経的、内分泌的、免疫的ネットワークの相互作用によって人間の恒常性が維持されることを示している。PNEIは心理学、神経学、内分泌学、免疫学を含む。ストレスは免疫応答に影響を与え、炎症は感情や認知に影響を与える。EATは自律神経系を刺激し、PNEIネットワークを再同期させる可能性がある。EATの効果は従来の臓器特異的因果モデルでは説明しきれない。

EATフィールド理論の未来の展望と課題

EATフィールド理論は、鼻咽頭を関係の場と見なし、全体的な調和を回復する医療治療として位置づけている。EATは生理学的、神経学的、免疫学的、内分泌学的関係のハブとして機能する。EATの治療効果は個人差が大きく、さらなる研究が必要である。臨床研究の課題には、症例数の蓄積、無作為化比較試験(RCT)の実施が含まれる。客観的スコアと多系統バイオマーカーを用いた評価が重要である。

EATフィールド理論の結論

EATフィールド理論は、慢性鼻咽頭炎を局所的な病変としてではなく、全体的な視点から再定義している。EATは自律神経系、免疫系、内分泌系の関係を修復する医療治療である。自律神経反射は即時的および⾧期的な効果を持つ。EATは慢性炎症を制御し、自律神経反射の正常化を促進する。

Autonomic Reflexes With Epipharyngeal Abrasive Therapy (EAT)

1.研究目的

背景:EAT(上咽頭擦過療法)は慢性上咽頭炎に有効で、免疫系刺激作用は近年解明が進んでいるが、自律神経刺激作用は不明な部分が多い。

目的:過去の研究・論文を収集し、自律神経系への作用機序を中心に整理・統合し、治療効果のメカニズムに関する洞察を提供。

2.EATの反射経路と作用範囲

脳幹刺激:嚥下中枢、嘔吐中枢、呼吸中枢、循環中枢のニューロンネットワークに影響。

高次中枢への波及

- 視床下部・下垂体系を介した内分泌系反射

- 大脳辺縁系を介したストレス反応

多系統制御:咽頭反射に加え、呼吸、心血管、脳循環、消化器、内分泌腺などの自律神経機能を統合的に制御。

三大系統連関:免疫・内分泌・自律神経系の相互作用が治療効果を生む。

3.主な自律神経反射と作用

呼吸・脳循環反射

- 呼吸中枢と循環中枢の連動

- 化学受容器(頸動脈小体・大動脈小体・延髄化学受容野)のフィードバック

- 三叉神経節・翼口蓋神経節(SPG)・頸動脈周囲交感神経叢による血管調節

心血管反射

- 圧受容器反射(頸動脈洞・大動脈弓)

- EAT直後は交感神経優位→血管収縮、その後副交感優位→血管拡張という二相性反応

経時的効果

- 繰り返し施行で副交感基礎活動が抑制

- 圧受容体反射が賦活され、血圧変動抑制や低下傾向

SPG刺激との関連

- SPGは脳血管拡張(ACh, NO, VIP放出)や頭痛反射に関与

- 鼻内SPG刺激(INSPGS)は過剰反射抑制に有効例あり

- EATも三叉神経経路を介して脳血流改善や頭痛抑制に寄与

前庭血圧反射

- 起立時血圧維持(フィードフォワード)と圧受容器反射(フィードバック)の統合

- OD(起立性障害)・POTS・ME/CFSの症状軽減の可能性

心房細動(AF)

- 副交感・交感の両方が関与

- 副交感抑制型のEAT効果は「迷走神経型AF」に有用性の可能性

ストレス応答

- 急性刺激はLC-NA系やSAM/HPA軸を介してストレス反応

- 継続刺激はアロスタシス的適応(ストレス耐性向上)を促す

4.臨床上の注意

- TCR(Trigemino-Cardiac Reflex)やVVR(Vasovagal Reflex)は稀に発生するが、EATは循環安定化的に作用するため誘発頻度は低い。

- 個体差や刺激タイミングによって反応の出方が異なるため注意が必要。

5.総括

- EATの治療効果は多経路的・階層的反射の統合結果であり、患者ごとに優位な経路を見極めて施術最適化することが重要。

- 自律神経機序の解明は、慢性上咽頭炎の個別化治療方針決定に直結する。

Autonomic Stimulation Action of EAT (Epipharyngeal Abrasive Therapy) on Chronic Epipharyngitis

1.研究背景と目的

- 慢性上咽頭炎は、局所症状(後鼻漏、咽頭痛、頭痛など)から、自己免疫疾患(IgA腎症、掌蹠膿疱症など)、自律神経・内分泌障害(全身倦怠感、起立性調節障害、睡眠障害など)まで多彩な症状を引き起こす。

- EATは免疫系・内分泌系への作用が徐々に解明されつつあるが、自律神経への作用機序は未解明な部分が多い。

- 本レビューは、EATの自律神経刺激作用を中心に、免疫・内分泌との関連や作用の統合モデルを提示。

2.EATの作用因子とメカニズム

(1) 塩化亜鉛の役割

- 1%塩化亜鉛は抗炎症・収斂作用を持ち、EATの効果発現に寄与。

- しかし、生理食塩水や物理的擦過でも効果が出る例があり、物理刺激による自律神経・免疫刺激も重要。

(2) 出血効果

- 擦過により上咽頭粘膜の細静脈叢から少量出血→静脈・リンパ鬱滞改善→脳静脈・脳リンパ排泄系の機能回復。

- 結果として脳幹・視床・視床下部の自律神経中枢が改善される可能性。

(3) 疼痛刺激

- 上咽頭はC線維が豊富で、Aδ線維(first pain)とC線維(second pain)の侵害受容器が刺激される。

- 刺激は体性‐内臓反射を介して自律神経中枢に作用。

3.自律神経反射の特徴

(1) 血管運動反射

- EAT直後:交感神経亢進による血管収縮。

- その後:交感抑制・副交感優位による血管拡張。

- 起立性調節障害やめまい症例では反射が遷延、EAT反復で改善。

(2) 圧受容器反射(BR)

- 反復EATで副交感基礎活動抑制→BR賦活→血圧変動抑制。

- OD、POTS、ME/CFSなどで症状軽減の可能性。

(3) 多重迷走神経理論との関係

- 経鼻刺激:腹側迷走神経優位で心拍抑制。

- 経口刺激:交感・背側迷走神経系が同時関与し、咽頭反射を伴う。

- 刺激部位・タイミングで反応が変化。

(4) 相反性入力とバランス調整

- 交感と副交感の同時刺激→一旦リセット→自律神経バランスが整う。

- 星状神経節ブロック(SGB)と類似の「揺さぶり効果」。

4.関連する他の神経経路

- 三叉神経‐自律神経性頭痛(TACs):SPG(翼口蓋神経節)刺激で頭痛改善。

- INSPGS(鼻内SPG刺激):EATと類似経路で脳血流や頭痛に効果。

- 迷走神経刺激(VNS)様作用:免疫調節や神経可塑性促進。

5.内分泌系への作用

- HPA系(視床下部‐下垂体‐副腎皮質系)刺激→コルチゾール分泌増加。

- SAM系(交感‐副腎髄質系)活性化→唾液アミラーゼ上昇、ストレス応答のアロスタシス的適応を促進。

6.免疫系への作用

- CD4(+)T細胞の減少、IL-6発現抑制、FeNO低下。

- IgA腎症、HANS、喘息、Long COVIDなど炎症性疾患に有効例。

- IL-6抑制によりBR機能改善の可能性。

- 迷走神経炎症反射(cholinergic anti-inflammatory pathway)に類似。

7.統合モデル

- EAT反射=免疫・内分泌・自律神経系の多経路統合反応。

- 刺激経路:三叉神経・舌咽神経・迷走神経→脳幹中枢(孤束核・血管運動中枢など)→全身反応。

- 個々の患者で優位な経路を見極めることが臨床効果の最大化につながる。

The Effect of Epipharyngeal Abrasive Therapy (EAT) on the Baroreceptor Reflex (BR)

Effect of Epipharyngeal Abrasive Therapy on Long COVID with Chronic Epipharyngitis

EAT統計要約

はじめに

従来的に盲目的上咽頭擦過療法(Bスポット療法)の治療効果判定は擦過時疼痛の出現程度や自覚症状の改善程度、治療施行時の出血所見の改善度などを指標として判定されている。近年、診断率、治癒率の向上を目標として内視鏡診断を併用した上咽頭擦過療法(Endoscopic Epipharyngeal Abrasive Therapy: EAT)が行われているが、EATに関してBスポット療法の治療成績と比較検討した報告はまだ少ない。

対象と方法

2018年8月から2019年8月までに当院を受診した慢性上咽頭炎症例でEATを行ったのは546名(男性136名、平均年齢44.4±18.4歳、女性410 名、平均年齢52.1±15.4歳、男女比1対3.0)であった。EAT治療効果の評価方法として出血所見の変化を4段階で評価して出血スコアとした。自覚症状の変化は6段階Numerical Rating Scale(NRS)問診票で評価してEATスコアとした。出血スコアが0点、かつEATスコアが10点以下に改善した症例を治癒症例と判定した。

最⾧1年間の治療と経過観察を行い、治癒判定が得られた55症例(男性10名、平均年齢60.7±16.5歳、女性45名、平均年齢59.6±15.1歳、男女比1対4.5)に対して後ろ向き観察研究を行なった。本研究では年齢、性別、主訴、罹病期間、EAT スコア、肉眼的組織形態(慢性上咽頭炎の肉眼的組織形態の分類に関して、茂木立はマイコプラズマ感染症との関連からMycoplasma pneumoniae type (Mp type)とMycoplasma fermentans type (Mf type)との2つの組織タイプに分類して報告した)、出血スコアを評価指標として、慢性上咽頭炎症例の基礎統計量を記述した。また重回帰分析を行い初診時評価指標から予後予測指標の構築が可能であるか検討を行った。

結果

慢性上咽頭炎は女性の中高年者に多く、Mf type も女性に多い傾向が認められた。治癒症例群は約週1回の擦過療法を継続して行うと、約2か月間の治療期間で自覚症状が改善し、約4か月間の治療で出血所見が改善した後に治癒判定に至ることが明らかになった。堀口らの報告よりも治療期間が⾧かった。重回帰分析の結果、Mf typeは治癒期間が短い傾向があり、初診時EATスコアが大きい程治療回数は多くなる傾向が認められた。組織タイプと初診時EATスコアが治癒期間に影響を及ぼす因子と考えられた。

初診時出血スコアとEAT開始後の出血所見の変化(EAT2回目以降)は評価しているものが異なる可能性が考えられ、初診時出血所見からだけでは病変部位の重症度を評価できない可能性が考えられた。出血所見だけにとらわれることなく、自覚症状の改善を参考にしながら治療を進めることが慢性上咽頭炎の治癒率向上につながると考えられた。

肉眼的組織形態による検討では、Mp type は男性若年者に多く、Mf type は女性中高齢者に多く、治癒症例はMf type が多い傾向が認められた。Mp type は粘膜組織が変性肥厚しており障害が強い可能性が考えられた。Mf type は粘膜肥厚が少ないため、病的な粘膜が擦過掻把されることにより粘膜直下の血管が障害されて易出血性なのではないかと考えられた。出血量が多いMf typeの中高年の女性は治りやすく、自覚症状が強いMf type の若年男性は治りにくい傾向が認められた。

治癒までの中央値時間(MST)は4か月で、治癒率が50%になる受診回数の中央値は16回であった。治療開始早期は週2回程度の高頻度治療が効果的と考えられた。Mp typeのMSTは5か月、Mf typeは3か月で、Mf typeは治癒が早い傾向が認められた。

頻度解析の結果、治療開始早期に週2回以上の高頻度で治療した方が治癒しやすいという結果が得られた。週1回以下の治療頻度では治療期間を短縮することは出来ず、治癒率向上のためには治療回数を増やすことが必要と考えられた。治癒判定に至るためには治療期間を延ばすよりも治療早期に治療回数を増やす方が自覚症状の改善と他覚的所見の改善につながると考えられた。

考察

初診時の組織タイプとEATスコアは予後予測指標として有用である可能性が示された。慢性上咽頭炎は初診時の肉眼的組織形態による診断が有用である。その基礎統計量を参考として、出血スコア、EATスコアの変化を指標として治療していくことが重要と考えられた。

Statistical Study of the Effectiveness of EAT Treatment for Chronic Epipharyngitis

EAT field theory (院長仮説)

1.はじめに

慢性上咽頭炎は、従来より局所炎症性疾患として扱われてきたが、実際の臨床では、多様かつ全身性の症状を訴える患者さんが少なくない。具体的には、頭痛、倦怠感、微熱、集中力低下、起立性調節障害、関節痛、不安感、睡眠障害など、神経・免疫・内分泌系をまたぐような症候群的訴えがしばしばみられる。

これらの症状は原因不明として「心因性」や「機能性障害」とされることも多い。しかし近年、上咽頭擦過療法(Epipharyngeal Abrasive Therapy:EAT)によって、これらの多系統的症状が横断的かつ同時的に改善することが報告されている。これは、EAT が単なる局所的治療ではなく、身体全体のシステムに対して何らかの「再統合的効果」を持っている可能性を示唆していると考えられる。

慢性上咽頭炎は局所の病変だけではなく、身体諸系(自律神経系、免疫系、内分泌系)の「関係性が破綻した病態」であると考えられる。上咽頭は自律神経系、内分泌系、免疫系の Hub として機能しており、EAT は上咽頭という「関係性の Hub」に働きかけることにより、システムの再統合を促す治療、すなわち「場の修復」をする治療という仮説「EAT field theory」を提示する。慢性上咽頭炎症状の原因を部分のみに帰すのではなく、関係性の乱れという全体論的視点から再定義することにより、EAT という治療行為を単なる物理的処置を超えて「関係性を修復する医療」として理解し、EAT 治療に臨むことが出来ると考える。

2.上咽頭という場の構造的・機能的意義

2.1 神経系との関係

上咽頭粘膜は三叉神経第2枝および迷走神経、舌咽神経の分枝によって支配されており、とくに咽頭反射との連動性が高い。EAT 刺激により、交感神経や副交感神経が刺激され、EAT 反射が誘発される。この反応は自律神経活動のリセットを誘導し、ニューロモジュレーションのトリガーと考えられる。EAT は自律神経の活動状態を切り替えられる「再調整スイッチ」として機能すると考えられる。

2.2 免疫系との関係

上咽頭には鼻咽頭関連リンパ組織(NALT)が存在し、粘膜免疫の最前線として抗原提示やサイトカイン産生を担っている。慢性上咽頭炎では、NALT における TNF-α、IL-6、IL-1β といった炎症性サイトカインの持続的上昇が確認されており、これが全身性の倦怠感や発熱、免疫過敏の一因とされている。

EAT によって上咽頭表層の微細な粘膜損傷が誘導されることで、局所炎症細胞のリモデリング促進、免疫細胞の脱分化・再分化の再調整、炎症性サイトカインの過剰発現の沈静化が誘導され、免疫応答の再教育が行われている可能性がある。EAT による IgA 腎症や掌蹠膿疱症などの自己免疫性疾患の軽快例が報告されていることから、EAT は NALT 刺激による自然免疫制御機構の恒常性の再構築に関わっている可能性が考えられる。

2.3 内分泌系との関連

EAT により、頭痛や倦怠感、微熱、睡眠障害などのストレス関連症状が緩和されることが臨床的に経験される。これは EAT が、SAM system (交感神経-福神髄質系)、HPA system(視床下部-下垂体-副腎皮質系)の調整に関与し、内分泌系に影響を与えることを示唆していると考えられる。

2.4 「関係性の場」としての上咽頭

上咽頭を生理学的、神経学的、免疫学的、そして内分泌学的な観点から診ると、上咽頭は「関係性の場」として極めて特異な構造・機能を有している。慢性炎症がこの交差点に慢性的ノイズを送り続けることによって、各系の相互調整機能が破綻すると考えられる。このことは、慢性上咽頭炎という局所病変が、身体の関係性を乱す出発点となる可能性を示している。同時に上咽頭という場を正す EAT の全身的作用の理論的基盤を提供するものと考えられる。「EAT field theory」に立てば、EAT は「慢性炎症を除去する処置」だけではなく、「身体各系の関係性の再統合を導く、構造・機能を横断的にリセットする刺激」と位置づけられる。

3.関係性の破綻としての慢性上咽頭炎と場の修復としての EAT

身体を部分の集合と考え、病因を単一臓器や単一機能に求める西洋医学的視座に対して、EAT field theory は、「関係性の乱れ」から症状が生じ、治癒は「関係性の調和」から始まると考える。ポリヴェーガル理論によると関係性の乱れが神経系に影響を与え、社会的なつながりが神経系の安全感を高め、健康を支える役割を果たすと提唱されている。

EAT の作用機序に関してはまだ未解明な部分が多いが、EAT が治療効果を発現するのは、構造を整えるだけではなく、関係性の Hub としての場を整え、身体内部の乱れたネットワークを再同期して、関係性の調整に関与するからではないかと考えられる。EAT field theory は、EAT を場を整え、調和を回復する医療と考える。

4.今後の展望と課題

EAT field theory は、伊藤自身の臨床経験に基づいた考えであり、さらなる EAT による多系統的効果を支える生理学的・神経免疫学的メカニズムの解明が求められる。また、多施設・前向き研究による再現性と一般化の検証が今後の重要な課題となる。